¡Cuando yo esté muerto, mi tixtal tal vez

sepa asilarse en los labios de mis discípulos!

En mi adolescencia conocí al maestro que trasformó mi vida para siempre. Gozaba de diecisiete años, apenas iniciaba la secundaria. Me urgía un profesor de cabecera para redireccionarme hacia el estudio que por complejas circunstancias familiares había sido intermitente durante toda mi formación básica.

Lo logré gracias al apoyo incondicional del profesor Morales, quien me orientó hacia la lectura de textos clásicos complejos de la literatura española como La fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora y Argote y el singular híbrido literario que es Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, un libro que atesoro por la impronta que me dejó (poseo, al menos, doce ediciones distintas de él).

El profesor Morales sabía que para enseñar a un joven alejado del estudio debía, como se dice coloquialmente, picar su amor propio y, por ello, me decía: “De veras no entiendes”, frase que la tomé como un cuestionamiento a mis capacidades y que me obligaba a decirme: “Claro que entiendo”. Era mediante la exégesis de un fragmento, en verso o en prosa literaria, elegido cuidadosamente, que llevaba al alumno al entendimiento de la forma y el fondo del texto en cuestión; su glosa didáctica se sustentaba en interpretaciones claras que me representaron un gran reto de comprensión que nunca hubiera vencido sin sus claras explicaciones.

En este sentido el doctor Sergio Aguayo Quezada, reconocido investigador del Colegio de México, quien había estado bajo su mentoría durante la década de los sesenta y parte de los setenta, ilustra con estas palabras la forma en que nuestro maestro le transmitía sus saberes: “Mi primer libro que analicé con él y que no sólo había que leerlo sino había que analizarlo, página por página, y con esa base me decía: ‘Mira este es un símil, esta es una metáfora, aquí tienes que fijarte en la manera como Juan Ramón Jiménez maneja el lenguaje’, porque Platero y yo fue mi primer libro”.

Su método de enseñanza era el dictado: yo hacía apuntes en mi libreta para obtener conocimientos teóricos de la lengua que solía ilustrar con ejemplos extraídos de su amplio bagaje cultural y de sus ricas experiencias de vida en su época de seminarista o de los saberes acumulados por él, de tipo popular y culto.

Formó estudiantes en distintas instituciones privadas y públicas, a alumnos de distintos estratos sociales. Supe, por el doctor Aguayo, que nuestro maestro influyó en un grupo denominado los Vikingos. Fue algo así como el cerebro intelectual de esos jóvenes inquietos de San Andrés a quienes asesoró al grado de planear estrategias que según refiere el académico, los marginaron de la vida política de la época.

Por más que le rasco a la memoria se me olvida por completo qué mes del año remoto de 1987 nació mi amistad con el profesor Morales. Sólo recuerdo que duró poco menos de una década, lo suficiente para que su tutela, valiosa e incondicional, me resultaran determinantes.

Alguna vez supe que se llamaba J. Jesús Morales Vázquez y me causó sorpresa que al nombre se le antepusiera una consonante caprichosa: una sola letra que de ningún modo se debía tomar por abreviatura.

Era un hombre de estatura regular, carirredondo, ojos chispeantes, de cabellos rebeldes, encrespados, difíciles de domar, apaciguados con gomina. De complexión delgada y tez morena como la de las razas autóctonas de América. Sus manos eran oscuras como dos pequeños carboncitos prendidos a la hora de asir la pluma o la máquina de escribir para plasmar su pensamiento sobre el papel. Su voz era imperante y dulce, con un dejo de inflexible dureza.

Lo conocí en un espacio convulso que significó todo para él: consultorio, aula de clases, lugar para la tertulia y vivienda. Su familia era numerosa y lo visitaba por momentos que algún tiempo fueron regulares. Nunca regateó su cariño a nadie de su estirpe, convivió tanto con los hijos de su primer matrimonio como con los que tuvo con María, su segunda pareja, quien con esmero le lavaba y le planchaba la ropa con bastante regularidad. Al menos una vez a la semana la vi entrar con una bolsa de colores grande de nailon que contenía las diversas prendas de vestir de mi maestro (en esa época el profesor carecía de hogar material, una condición que duró durante todo el tiempo que lo traté). Además de la familia de primer grado, sus sobrinas ocuparon un lugar muy especial para él, particularmente Lola y Soledad Morales (†), quienes siempre lo tomaron como consejero de vida.

Fue un hombre de conocimiento en el sentido esotérico del término. A mí me animó a leer, como a otros tantos alumnos más, al lado de novelas y libros de poesía y especializados de gramática y preceptiva literaria, la obra completa de Carlos Castaneda, una saga que inicia con Las enseñanzas de don Juan, pasando por Una realidad aparte, El viaje a Ixtlán, Doble anillo de poder, El don del Águila hasta desembocar en El arte de la ensoñación, que me leí cuando lo acompañé alguna vez a Manzanillo. Entendía el pensamiento mágico de los pueblos originarios y se interesó sobremanera por todo aquello que revelara el saber acumulado de las culturas prehispánicas. Fue con los libros del antropólogo Castaneda que se ensimismó con el aprendizaje del brujo yaqui, don Juan Matus, y por todo el conocimiento que este transmitía de la cultura tolteca, o tulteca, por proceder de Tullan (ciudad mítica mesoamericana).

Tuve a su lado una etapa de iniciación hacia este saber milenario. A toda costa quería que sus alumnos comprendieran y desarrollaran estos conocimientos mágicos de alguna manera propios de una realidad metafísica. Quería que con don Juan Matus nosotros también consideráramos a los hombres como “huevos luminosos”.

Durante un tiempo a mi maestro le gustaba ir a misa de siete de la mañana (muchas veces lo acompañé) al templo de Jesús María, que se halla en la esquina norponiente de la confluencia de Enrique González Martínez y Morelos. Y le encantaba desayunar después de la homilía un plato chico de menudo en el mercado Corona o en el Alcalde. Fue cliente asiduo de los cafés de la ciudad, con preferencia por el Parroquia, el Madoka y el Málaga (en ese orden). Al mediodía comía en las carnes asadas Rigo, que se hallaban por la calle de Independencia casi a media cuadra de González Ortega (una vez ingerido el alimento, invariablemente, se acercaba con la torteadora y le dejaba unos pesos a un lado de su mesita). Acostumbraba a cenar en los tacos de tripitas y de cabeza de la esquina nororiente del cruce de las rúas Herrera y Cairo y Pino Suárez, que aún se localizan en ese punto de la ciudad. Solía ir al bar Molachos cualquier día de la semana a horas indistintas, o al Caballito Cerrero, de donde llegó a salir como trompo chillador, dado que era un tequila muy fuerte al que había que tenerle respeto. A mí me acompañó más de una vez al Cubilete, allá por las Nueve Esquinas, y a la cantina la Iberia, que se halla desde hace más de cien años antes de cruzar la Calzada Independencia subiendo por la calle de Herrera y Cairo.

Por conducto del profesor Morales conocí a varias personalidades de la sociedad tapatía de finales del siglo pasado, quienes le guardaban mucho respeto y consideración, como el notario Juan López Jiménez, a quien visitamos durante los ochenta en el Instituto Cultural Cabañas cuando fungía como director de ese histórico recinto tapatío. Me acuerdo de que alguna vez fuimos a la notaría de don Juan y ahí me presentó a Félix Flores Gómez, el “Indio”, y a Rafael “el Pájaro Castellanos”, dos exlíderes estudiantiles que habían sido dirigentes de la otrora poderosa Federación de Estudiantes de Guadalajara, el primero como presidente de la organización y el segundo como vicepresidente en la época que la encabezó el famoso licenciado Raúl Padilla López. Ellos habían sido sus alumnos, al igual que el ahora reconocido politólogo del Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, quien lo considera “el maestro que más influyó en mi formación humana” y a quien dispensó su mentoría.

Entre quienes le tenían aprecio estaba el licenciado Guillermo Gómez Reyes, todo un personaje notable de la política estudiantil local y nacional de tiempos idos. En una ocasión don Guillermo, después de haber pasado de largo por el Madoka, se regresó exclusivamente a saludarlo al verlo quizá de reojo conmigo adentro del recinto.

Las pláticas del profesor Morales nunca fueron insulsas, siempre aludían a alguna curiosidad lingüística tocante a la correcta pronunciación de una palabra o al sentido propio de un vocablo, o bien trataban de algún tema cultural o literario que viniera al caso con el propósito de ilustrar y nutrir con su saber a la escucha regular que lo rodeaba.

Cuando lo visitaba en su “despacho” algún defroqué (término que alude a quien ha sido expulsado o no tiene un estatus religioso), como él mismo y como don Rafael Aguayo, el tío de Sergio, quien lo procuraba con regularidad, se divertían contando alguna anécdota del seminario en su etapa de internos. En repetidas ocasiones escuché esta versión de un suceso hilarante que los desternillaba: En cierta ocasión, en el seminario, cuando se hacían trabajos de albañilería, estuvieron batallando varios seminaristas para colocar, en el dintel de una columna, la virgen de mármol que debían acomodar encima; mucho lidiaron hasta que un compañero corpulento que pasaba por donde se afanaban en esta tarea, al oírlos renegar por el trabajo a realizar, sin darse cuenta que a su lado estaba el prefecto del seminario mayor (el famoso padre Chayo), junto con un superior religioso, agarró con firmeza la venerada figura para colocarla en su nicho al tiempo que decía: “Déjenme a esa cabrona, yo la subo solo”. Y créanme que al escribir este lance curioso me sobrevino la risa por el recuerdo de la carcajada sonora de quienes escuchamos, en más de una ocasión, este jocoso relato.

Quedan muchas anécdotas, andanzas e imágenes sueltas por compartir, pero será en alguna publicación futura donde considere las sugerencias del doctor Aguayo: “Hablaría de sus contradicciones internas. De su enojo con el mundo y de su generosidad; de su profundo machismo y de su alcoholismo; de su anticlericalismo envuelto en el enigma de su salida del seminario; del hermetismo sobre su papá, el sacristán de Catedral. De su inteligencia y sus traumas. Un hombre contradictorio pero inolvidable y entrañable”.

Recuerdo con claridad que mi mamá me lo presentó un día remoto de mi juventud. Yo padecía recurrentemente una afección crónica de garganta y me llevó con él a una consulta médica para aliviar los malestares que me aquejaban. El profesor Morales ejercía la homeopatía con la misma sapiencia que daba clases. Aquella vez lo buscamos en su singular despacho, que se ubicaba por la calle de Mezquitán, en el número 60, casi esquina con la avenida Hidalgo de la ciudad tapatía. Más por necesidad que por convicción hice el tratamiento con los “chochitos” que me recetó y, para mi asombro, me curé del agobiante padecimiento. Aquel día que lo conocí lo rechacé: el ambiente de cantina del lugar me desagradó. Como he dicho, era un desconcertante lugar de matices caprichosos: unas veces, amable consultorio; otras, llano bar privado, aunque por lo común fue un aula inspiradora y propicia para la trasmisión de conocimientos varios: homeopáticos, gramaticales y literarios. Me maravilla pensar, a la distancia de casi cuatro décadas, que en esa atmósfera rara se aprendiera algo.

El profesor Morales pretendía que sus lecciones de gramática incidieran en el hablar con corrección y leer con provecho de sus alumnos; enseñarnos las figuras tropológicas tenía como propósito que entendiéramos y disfrutáramos de la literatura. Nos compartió ciertos secretos básicos de la homeopatía para que supiéramos con qué curar alguna dolencia propia o de algún conocido (ahora sé que la blata [cucaracha] americana a la 30C es efectiva para aliviar la tos).

Mi relación con el profesor Morales se vio interrumpida de golpe, a los pocos meses de que le diagnosticaron enfisema pulmonar EPOC, en etapa terminal, con esperanza de vida de dos meses. Sin vacilar lo alojé en la casa familiar, para que en mi habitación esperara la muerte, que llegó la madrugada del 30 de enero de 1996.

Hice de todo para que sobreviviera: recuerdo que estando en casa se agravó y lo llevé al Hospital Civil de Guadalajara, donde estuvo internado menos de un mes porque a los dos o tres semanas la cama de hospital lo fastidió: “Sácame a como dé lugar, o no puedes”, me dijo, de manera tajante, y lo llevé de vuelta a mi hogar; a una semana de su final, mi sobrino, el internista Víctor Michel, a mi solicitud, le colocó en la subclavia un catéter para pasarle alimento, dado que al final de sus días ninguna comida toleraba; cuando el médico le dijo que tenía el tiempo contado, me pidió que lo llevara a curar con cuanto brujo de la zona oriente de la capital tapatía le recomendaron, incluso fuimos dos o tres veces a Zapotiltic con esos charlatanes de por aquellos rumbos que sorprenden a la gente de buena fe.

Conservo en mi memoria muchos recuerdos de antes de su muerte, pero se me grabó el de nuestra última salida juntos, dos o tres días previos a su viaje definitivo: me pidió hacer un recorrido en mi austero Tsuru por el municipio de Ixtlahuacán del Río. Salimos de la Perla Tapatía antes de las doce de la mañana y llegamos casi a la hora a nuestro destino. Me estacioné a una cuadra de la plaza principal y bajé en busca de un baño; mientras yo atendía mi necesidad él descendió del automóvil y cerca del templo, al lado de la plazoleta, se sentó en la banqueta casi escondido detrás de una camioneta donde lo encontré a los veinte minutos de haberlo dejado; lo hallé comiéndose unas cañas con un placer pueril dibujado en el rostro; fue una expresión dolorosa, porque pesaba menos de cuarenta kilos, sólo se sostenía en los huesos. Cuando íbamos a su tierra me dio mi última lección, que no fue de gramática sino de botánica: vimos varios árboles barranqueños que se distinguen por abrazarse con las raíces a las rocas: “Cómo se llama”, me preguntó cuando divisó uno a la distancia. Al silencio que sobrevino a sus palabras, a los pocos segundos él mismo se respondió: “Un texcuilame”. Alguna vez me contó de su gusto por la barranca y lo que significó para él, sobre todo cuando la tuvo que atravesar a pie, en su época de estudiante del seminario aún en su juventud, cuando le informaron que su mamá se hallaba amortajada en su humilde hogar, al ingreso a Tacotán: “El petate es la mínima distancia del hombre al polvo, y ahí estamos… el poema nos cubre como un sudario”, se lee en una de sus composiciones de Moloncos.

Por el amor que le tuvo a su terruño considero que fue para él un rincón de alegrías insospechadas y fuente de inspiración de la poesía escrita en su obra más lograda a la que bautizó con el nombre rural de Moloncos, que viene a constituir uno de los cuatro manuscritos que resguardo en dos versiones: una que contiene el borrador; la otra, la obra que consideró definitiva y a la que agregó pocas, pero visibles correcciones. Ahora que se publicarán en esta selección más de la mitad de las setenta y un composiciones que contiene el original, los lectores distinguirán su temática de lo amerindio y mexicano y apreciarán el México rural que remite a la ranchería de Jalisco que visitamos a finales de enero del año en que el profesor Morales dejó de existir y donde, de seguro, sintió el cobijo del rebozo, la dureza del petate, el hechizo por la milpa y la fascinación “por los cuatro ríos santos del Anáhuac: el Nejayote, el Atole, el Mole y el Tejuino, nacidos todos del maíz... El cuarto es el único que contiene al espíritu: el alcohol... Por eso ríe sobre los otros tres, y por eso quizá lo tendieron ahí, en la linde del Antiguo y Nuevo Testamento de mi pueblo” (El Tejuino).

Al regreso de mi viaje nocturno al lago de Chapala, mi madre me informó que había fallecido como a las dos de la mañana, que ya lo habían recogido los de la funeraria y que fuera a hacerme cargo del sepelio. Peleó en todo momento por su vida; nunca se resignó a la muerte. Me contó mi madre que aún de madrugada, de pronto, se paró de la cama y llegó por su propio pie hasta la sala, donde cayó, viéndolo fallecer su hija Crucita y ella, quienes habían permanecido en vigilia, al pendiente de su final. Al primero que le informé, alrededor de las seis de la mañana, sobre la muerte del profesor Morales, fue al doctor Sergio Aguayo. Entre él y yo costeamos su funeral. Recuerdo a la mamá de Sergio, frente al féretro del poeta, hacer una sentida guardia. Creo haberla visto también en el Panteón Nuevo, donde lo inhumamos.

Mi relación con el profesor Morales fue más allá de la enseñanza académica: traspasó la frontera del estudio y permeó mi vida personal de entonces. Comparto una anécdota del día del rompimiento con mi amada de juventud: llegué con profunda tristeza buscando reconfortarme; a verlo, lo abordé cuando estaba leyendo, dejó el libro y cuando escuchaba con atención “mi tragedia sentimental” fuimos interrumpidos por la llegada de una de sus viejas amistades, el maestro Grasas, a quien enseguida le hizo caso; yo guardé silencio y me acomodé para dormir en el amplio sillón del lugar. Al despertar me percaté de que a cada uno de los cuatro extremos del mueble se hallaban colocadas sendas velas, que de seguro ellos habían puesto ahí; lo cuestioné, a lo que me respondió: “Te estamos velando, acaso no ha muerto tu amor”. Después de que su amigo se marchara evocó un bolero para hacerme entender, con música y canto, cómo era la naturaleza femenina con los patrones culturales del siglo XX. En su mentalidad existía un machismo nada velado. “Óyelo bien”, es el nombre de la rolita que constituyó, vía el profesor Morales, mi educación sentimental de juventud:

No le debes tú nunca decir a una mujer

lo que la quieres,

pues es muy difícil conocer

el corazón de las mujeres.

Y por más que tu amor se desespere

no se debe asomar porque se muere.

Si le tienes tú veneración

a una mujer no se lo digas.

Ni jamás le formes un altar

en tu querer porque te olvidará.

Mientras más vea que la desprecias

más te querrá y nunca ya te olvidará.

Sus clases de lengua española solía impartirlas en los cafés de Guadalajara como los extintos Málaga y Parroquia y, por supuesto, en el más emblemático de todos los cafés actuales del centro de la ciudad: el histórico Madoka, aún de pie. Esos santuarios de la conversación entre intelectuales, escritores, políticos y gente de toda laya, incluyendo a una tropa disciplinada de jugadores de dominó, backgammon y ajedrez, constituyeron los sitios donde el profesor Morales impartía cursos sabatinos, cobrando sólo el costo de su café. Considero que su infalible método de enseñanza del idioma era una copia didáctica fiel al que él había conocido en el Seminario Conciliar San José de Guadalajara.

Una vez lo cuestioné sobre el importe de las clases y me respondió de forma enfática y enigmática: “Te va a salir muy caro: mi tiempo págamelo con tu tiempo”; debo confesar que siempre le quedé a deber, pocas veces hice la tarea completa, aunque me bastaba para aprender las explicaciones de cada sesión.

Entre semana solía ir con él a las cantinas de la ciudad, a donde lo acompañé sin tomarme la libertad de ingerir más allá de un par de cervezas. Solía asistir al Caballito Cerrero, hoy extinto, y que se ubicaba por la avenida Hidalgo, entre González Ortega e Ignacio Zaragoza, y a los Molachos, que se hallaba por la calle Juan Manuel, casi esquina con avenida Alcalde.

Huérfano de su tutelar enseñanza, entiendo que a diario nos regaló una lección de dignidad: ni un ciego podría ignorar su condición precaria. Su actuar era tan humano que cuando alguien lo cuestionó por sus debilidades, oí que respondió: “Crees que es fácil vivir así”.

Armonizó su vocación docente con otros oficios habituales como el de fumador empedernido y bebedor consuetudinario.

Una de las delicias del profesor Morales fue el cigarrillo. Constituyó uno sus más grandes gustos sensoriales, a los que se entregó con denodado esmero: disfrutaba cada bocanada, y sin razón aparente, prendía un tabaco sin filtro tras otro como si se tratara del último de su vida, al grado de que mientras uno yacía todavía encendido en el cenicero repleto de bachichas, presto lo tomaba antes de apagarse para hacer arder el próximo.

Mi recuerdo me trae al poeta al presente en medio de una nube gris de aroma inconfundible. Es difícil para quienes lo tratamos por varios años disociar su imagen de la de sus inseparables Delicados. El humo, en su caso, se convirtió en un tosco gusto que lo llevó a la tumba. Horas antes de que la vida escapara de su cuerpo deteriorado, y dañado por el Príncipe Cáncer, “el Señor Pendejo”, como Sabines nombra a esta dolencia, le retiré de la mano el cabito encendido de tabaco que sostenía firme entre sus insensibles y morenos dedos.

Tuve la certeza, mientras le privaba de ese imborrable cigarrillo, que sería la última vez que disfrutaría de ese placer mundano que fue como su sombra.

Decir que el tequila obró como el refugio seguro del profesor Morales sería inexacto. Aunque la botella estuvo presente durante gran parte de su vida, como una inseparable y fiel compañera en parrandas interminables de adulto, durante conversaciones sin tregua y discusiones encendidas, sólo le trajo a su existencia de hombre maduro alegrías efímeras y fracturas permanentes con su círculo familiar y con más de alguna amistad cercana. Ese amor excesivo a la consabida damajuana lo alejó de mucha gente.

Su gusto por el tequila constituyó un destino inevitable. Lo traía tatuado en el ADN de su pueblo mexicano. En Apóstol, revista literaria del Seminario Conciliar Diocesano de Guadalajara,1 durante los años cincuenta, aludió a esta bebida nacional en versos clásicos que refieren el vínculo del pueblo mexicano, al que se sentía atado, con la bebida extraída del agave tequileño:

Mi México con ojo turbio y briago […]

¿Qué puede saber él de patriotismos

—sólo sabe de trago y de balazos—

cuando un niño maneja silogismos?

El libro de la madre son los brazos.

Es de ixtle la cuna de su raza;

es la tilma materna de maguey

la que lo refrena y que lo laza

como mágica Tabla de la Ley.

Su interés antropológico por el tequila se hace ostensible en alguno de sus poemas en prosa, escritos en su etapa de madurez literaria y que se incluyen en esta selección de Moloncos. Se lee en cierto párrafo de tono autobiográfico con tintes de crítica social: “Y ahí está el grito, atado en su cascarón de vidrio, aterrando a los enmascarados de la moral. Acá lo traigo yo, en la sonaja de mi sangre, en el tanque incandecido de mis latidos”. A la par nos dice, en otro fragmento de esta composición, su visión personal y colectiva de esta bebida nacional: “¡Cada botella de tequila remeda a mi poema nudista y lavandero! La Botella es el corazón de la fiesta y la fiesta es el retazo más grande que de paz le queda a mi pueblo”.

Escribió la ecuación poética que expresa lo que la botella y la poesía significaron para el poeta de lo mexicano y para la sociedad que lo cuestiona: para el bardo representan una forma de purificación y transparencia del ser; para la colectividad, dos formas de vida, rechazadas por oposición o desprecio desde la falsa moral social del buen comportamiento y la productividad.

“Tequila y poesía, mis dos lavabos, mis dos desnudeces… mis dos inconveniencias”, escribió Morales Vázquez al final del poema al tequila. Ambos fueron sus dos medios de purificación y transparencia, pero también de inevitable rechazo social. Tanto el tequila como la poesía constituyeron esa dicotomía de cultura y arte que el rapsoda de lo amerindio asió para ser libre.

En enero del 2026 se conmemoran treinta años de la desaparición física del poeta Jesús Morales Vázquez. Con esta edición parcial de Moloncos se pretende rendir homenaje impreso al bardo de Jalisco, haciendo circular la obra más lograda de este poeta poco conocido y mal leído, según ha dicho en alguna ocasión el doctor Aguayo.

Hay que considerar que el poeta, por decisión personal, se mantuvo al margen de los grupos y las capillas literarias de su tiempo, lo que lo condenó a cierto ostracismo, tanto a él como a su obra, y, por otra parte, pesó mucho el nulo interés de las instituciones a las que se acercó, como la Unidad Editorial del Gobierno del Estado de Jalisco, que dejó en prensa la obra formada, pero sin que viera la luz jamás.

El profesor Morales sólo publicó en revistas independientes de los años sesenta como Ollín y en Apóstol, órgano literario del Seminario Conciliar de Guadalajara, con una presencia acotada debido a su circulación era restringida.

A partir de la ausencia del profesor Morales, he intentado publicar la obra de Moloncos íntegra, pero ha hecho falta la autorización expresa de los herederos. Ahora que se editará parcialmente, debo mencionar que conocí una publicación de bolsillo, obra de autor, que me obsequió, generosa, la doctora Silvia Quezada Camberos, quien sabe de mi rescate de la obra de su otrora maestro.

Al libro en comento y un poco deteriorado, le falta la contraportada. Si se le echa un ojo se hallarán con diez prosas de Moloncos atribuidas a J. Jesús Morales Vázquez, que conviven con una selección de textos de poetas como Josafat Rodríguez, Luis R. Alfaro, Ramón Mata Torres y Alfonso Montes quien, por cierto, es el ilustrador del opúsculo.

En este ejemplar colectivo el profesor Morales escribe sobre sí mismo. Transcribo, por ser revelador de la filiación poética con la que el bardo se sentía identificado, lo siguiente:

“J. Jesús Morales V.: Voz autóctona donde timbra el tepalcate… Palabra aborigen que trata de resucitar las cosas muertas, agigantar las pequeñas… El poeta es un gambusino de las minas difíciles de lo trivial, de lo baladí… Minero solitario que heredó de López Velarde y que repasa el catecismo de Juan Ramón… su poema sabe a México: nopal, pitaya y maíz… pequeña poesía de polvo, como el polen, como el pinole… lira de jícara e ixtle, en una rebeldía cercana a la prédica”.

Lo valioso de este libro de poesía va más allá de la descripción del universo de lo autóctono heredado después de la conquista: se percibe con nitidez en el manejo del lenguaje de mexicanismos, empleados por el poeta Morales con inquebrantable belleza al nombrar una realidad que sucumbe ante el mundo actual que, incomprensiblemente, opone lo global a lo local y que, absurdamente, omite las palabras del microcosmos regional.

Moloncos, a través de su léxico, nos participa de vocablos de las culturas de los pueblos amerindios. Con el afán de que yo entendiera mejor su universo lingüístico completo, me dictó un glosario de esas voces prehispánicas omnipresentes en sus prosas. Me he dado a la tarea de contrastar las definiciones dadas por el maestro y, en algunos casos, las he enriquecido al cotejarlas con el Diccionario de mexicanismos (1959) de Francisco Santamaría.

De la mano del poeta, como guía, leí todos los poemas en prosa de Moloncos y aprendí a designar los objetos autóctonos por su nombre originario. Las palabras que utiliza para denominar realidades del mundo prehispánico persisten de milagro, aunque muchas han desaparecido porque no identificamos a la cosa nombrada. En este sentido cabe interrogarnos: ¿los mexicanos del siglo XXI sabrán todavía cómo se nombra a la porción exacta de masa que forma la torteadora para hacer una tortilla? Con la simple pretensión de sustentar mi dicho me pregunto, ¿han dejado de usar los hablantes mexicanos del tercer milenio aquellas voces que se emplearon para referir cosas como el utensilio de labranza para sembrar; el trapo que la locera o el cargador colocan entre el canasto o la loza para amortiguar la carga; la manita del molcajete; el palito que se usa para batir el atole; el ave que se alimenta de la tuna y anda entre la nopalera; la fruta silvestre de un árbol endémico de algunas regiones de Jalisco; las tres piedras que se usan para hacer el fogón; la que recibe la baba del nixtamal (¿qué es el nixtamal?); la de los gusanos que oxigenan los sembradíos rurales; la de las tierras de los cerros que usa el campesino para el cultivo de la milpa; el nombre de la tierra roja de los Altos de Jalisco y de varios lugares geográficos de nuestra entidad?, entre muchas otras sustancias que aluden a realidades presentes aún de los pueblos precolombinos y que muchas veces vemos sin poder nombrar porque no las reconocemos.

En síntesis, subrayo: el poeta Jesús Morales Vázquez se sirve de la riqueza léxica de Moloncos (coloquialismos al lado de frases en latín y cultismos junto con una cantidad ingente de mexicanismos) para configurar el mundo poético con el que el lector se encuentra al leer cualquier poema en prosa de este genuino libro de poesía mexicana.

1 Poesía del seminario de Guadalajara 1939-2000 (2006). México: Amate Editorial, 565.

Collage

Pintura

Fotografía

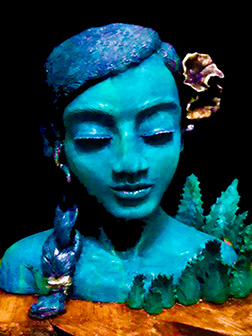

Exposición en el MUSA

Fotografía

Pintura

Pintura

Fotografía

Pintura

José Ángel Lizardo

Margarita Hernández Contreras

Luis Rico Chávez

Laksmi Pamuntjak Indonesia

Rolando Revagliatti Argentina

Valentina Cantidiano Brasil

Rubén Hernández Hernández