En la Diagonal Norte hay muchos y altos edificios. En los edificios, muchas empresas. En las empresas, muchas oficinas.

En una de estas oficinas había: un jefe, un subjefe y cinco empleados. El jefe era el contador Löwe; el subjefe, el señor Agnello; los empleados: la señorita Rospo, la señora de Gozque y los señores Baudet, Macska y Ophis.

Al contador Löwe los miembros del Directorio lo consideraban un jefe enérgico, competente y eficaz. En cambio, el señor Agnello, la señorita Rospo y los señores Baudet, Macska y —quizás— Ophis lo calificaban, según diversos matices y restricciones, de inoperante —con escasa justicia—, de mal educado —con mucha justicia— y de déspota —con toda justicia.

Sí, sobre todo, déspota. El contador Löwe contaba cuarenta y dos años, tenía voz estruendosa, ademanes intimidatorios, sonrisa irónica, carcajada abrumadora y palabra despreciativa.

Esto tenía su historia. El jefe anterior, señor Cavalo, se había jubilado dos años atrás. En la ocasión, el nombramiento del señor Agnello como nuevo jefe de la oficina fue considerado por todos un acto de estricta justicia. Excepto por los miembros del Directorio, quienes prefirieron publicar un recuadrado, enorme, pedantesco aviso en La Nación del domingo, en el cual solicitaban “un ejecutivo joven y agresivo, capaz de tomar decisiones rápidas y que reportará directamente a nivel Directorio”.

A este conjuro, se presentaron muchísimos ejecutivos, alguno menos joven que otro, pero cada uno más agresivo que los demás. El Directorio analizó los diversos grados de agresividad de los postulantes y consagró con su confianza y con la jefatura de la oficina al más agresivo de todos: al contador Löwe.

Para los oficinistas, la oficina es el Universo. El advenimiento del contador Löwe despertó suspicaces conjeturas, agudas exégesis, vibrantes polémicas. En general prevaleció la tendencia a ponerse medrosamente a la defensiva, intuyendo para todos novedades desfavorables. Y, en seguida, sobre bases falsas, los empleados elaboraron fantásticas teorías: que, como nosotros somos un grupo muy unido y constituimos una gran familia (premisa imaginaria), en consecuencia no vaya a pensar un don Equis de Afuera que va a venir a imponerse (conclusión errónea), porque entonces nosotros…

Porque entonces nosotros, nada. Desde el primer instante, el contador Löwe supo infundir terror en sus subordinados, con inclusión del señor Agnello y con excepción —aparente— del señor Ophis, contra cuya gélida y equilibrada personalidad mostraban hacerse añicos los desbordes temperamentales del contador Löwe.

El más humillado era, en función de su cargo, el señor Agnello.

¿Qué edad tenía el señor Agnello?: Cuarenta y nueve años. ¿Qué edad tenía el contador Löwe?: Cuarenta y dos años.

¿Qué antigüedad registraba en la empresa el señor Agnello?: Veintitrés años y veintiséis días. ¿Y el contador Löwe?: No alcanzaba siquiera a los dos años.

¿Cuántas veces el señor Agnello se había excedido en su horario de trabajo a fin de mejor cumplir con la empresa?: Innumerables. ¿Y el contador Löwe?: Tres. Exactamente, tres. Ni dos ni cuatro: tres.

El señor Agnello había tejido, a lo largo de veintitrés años (y veintiséis días) de trabajo en la empresa, una extensa y sólida —así lo creía él— cadena de lealtades y sacrificios. Y cuando, tras más de dos décadas, y como culminación de aquellos desvelos, el señor Agnello esperaba ser premiado con el merecido cargo de jefe de la oficina, hete aquí que se aparece este brusco, insensible, invulnerable contador Löwe, blandiendo, como filosas espadas: su título universitario; su actuación anterior, “en un alto nivel”, en la Compañía X o en la Corporación Z; y, sobre todo, su agresividad. Porque, diablos, ¡qué férrea, qué irrebatible agresividad exornaba al contador Löwe!

Al principio, el señor Agnello intentó resistir, hacer valer su experiencia, sus sacrificios (¡ah, esos vergonzosos sacrificios que no le habían servido de nada!), sus conocimientos de arcanos de papeles o de útiles. Pero no existen arcanos en las tareas de oficina. Impermeable a las glorias pretéritas, el contador Löwe, con un ademán impertinente, desechaba, como si fueran basura, las palabras del señor Agnello.

Entonces, el señor Agnello se encerró en un resentido silencio y comenzó a dar vueltas y vueltas en su magín a una idea tentadora pero que, al mismo tiempo, lo turbaba por su audacia y por sus imprevisibles consecuencias: hosco y taciturno, pensaba, día y noche, en encabezar una rebelión contra el contador Löwe. Seis meses hacía que meditaba la sublevación.

Ayer el señor Agnello continuaba perdido en las ensoñaciones de su rebelión. Imaginaba un final victorioso, el más rotundo y aleccionador de los triunfos. Veía al contador Löwe, cabizbajo y contrito, abandonar para siempre la Empresa. Veía al señor presidente del Directorio, un poquito avergonzado (un poquito, no más: no era cuestión de exagerar, tampoco), ofrecerle humildes excusas a él, al señor Agnello, quien, displicentemente —para no quedar como un descortés—, las aceptaba, junto con el cargo de jefe de la oficina. El señor Agnello proyectaba estas escenas, y una sonrisa distendía un instante sus labios. Pero la sonrisa se apagaba al recordar que no tenía la menor idea de cómo iba a alcanzar aquellos fines.

En realidad, ¿qué era ser subjefe de la oficina? Para responder a esta pregunta, el señor Agnello recurrió a un sistema de comparaciones.

El subjefe tenía su escritorio en el recinto común, junto a los empleados; el jefe tenía su escritorio en un despacho privado, que solía cerrar insolentemente con llave. El escritorio del subjefe tenía el mismo tamaño que el de los empleados, con la única ventaja de estar cubierto por un grueso cristal; pero también el escritorio del jefe estaba cubierto por un cristal, sólo que doblemente grueso, y era de tamaño mucho mayor. El escritorio del subjefe poseía un cajón alto a la izquierda y una hilera vertical de tres cajones más pequeños a la derecha; el escritorio del jefe se favorecía con un cajón alto en el centro y dos series verticales de cuatro cajones menores a la derecha y a la izquierda. Los pies del subjefe no descansaban sobre una mullida alfombra; los pies del jefe sí descansaban sobre una mullida alfombra. El subjefe tenía un teléfono sobre su escritorio; el jefe tenía tres teléfonos, un dictáfono, una carpeta de cuero con firuletes y un tintero de bronce que representaba a un león embravecido. Bajo el cristal del escritorio del subjefe había una foto donde sonreían, en un lugar agreste, el señor Agnello y su señora esposa; bajo el cristal del escritorio del jefe había una foto donde sonreían, en el despacho directorial, los señores miembros del Directorio y el contador Löwe. El jefe de la oficina tenía una amplia ventana por la que podía contemplar, en envidiable panorama, la Diagonal Norte y, al fondo, la Plaza de Mayo y, más lejos aún, el río y los barcos anclados en el puerto. El subjefe de la oficina carecía de ventana alguna pero podía observar los rostros de los cinco empleados.

Los cinco empleados. ¿Cinco soldados para su causa?

La señora de Gozque, por empezar. Con ella no podía contar para nada. Era miedosa y asustadiza como perrito faldero: una infeliz, una limitada. Ahora mismo, si el señor Agnello quisiera, podría sorprenderla leyendo a hurtadillas una revista de fotonovelas. Pero no lo haría. En tiempos del señor Cavalo lo habría hecho. Ahora no: que se las arreglara solo el famoso contador Löwe. No, él, el señor Agnello, no iba a ser espía ni esbirro al servicio del contador Löwe… Pero el hecho cierto era que con la señora de Gozque no se podía contar. Para nada.

Baudet. Otro imbécil. Esclavo de las carreras de caballos. Un burro que sólo leía La Fija y la sección hípica del diario. Un obtuso sin mundo. No estaba al tanto de las novedades científicas ni de las alternativas de la Segunda Guerra Mundial, que el señor Agnello estudiaba mensualmente en las Selecciones del Reader’s Digest. Ni siquiera podría hablársele de la rebelión. Se reiría como un idiota, con sus rebuznos estruendosos, sin comprender una palabra. Además, había otra circunstancia: al señor Agnello no le gustaba nada dirigirle la palabra al miope de Baudet. No podía tolerar la visión de esos ojillos que, tras los gruesos lentes, parecían mirarlo desde el fondo de un remolino.

¿Y Macska? Menos que menos. El señor Agnello era hipersensible respecto de los ojos ajenos, y los ojos del señor Macska le provocaban algo cercano a un escalofrío. Eran azulados y oblicuos ojos de gato siamés. En realidad, todo el señor Macska era una suerte de oriental trasladado al occidente. Sinuoso, enigmático y taciturno, el señor Agnello no sabía qué diablos pensar del señor Macska y de sus felinas maneras. Por las dudas, también lo descartó.

Quedaban la señorita Rospo y el señor Ophis.

La señorita Rospo tenía baja estatura, cuerpo retacón, cabeza grande, cutis verrugoso, labios fruncidos como un moño, nariz de sentir feo olor, veintinueve años y todas las posibilidades de quedarse solterona. Sus panegiristas calificaban su carácter de fuerte; sus detractores, de histérico. Justamente…

Justamente, el odio que, como una flor querida, la señorita Rospo cultivaba contra el contador Löwe se hallaba, a la sazón, exacerbado y vivificado por un incidente ocurrido unas dos horas atrás. Las cosas ocurrieron de este modo: El contador Löwe asomó la cabeza por la puerta de su despacho y, sin mirar a nadie —como si se dirigiera a una multitud cuyos individuos fuera imposible distinguir—, gritó ¡Señorita Rospo!, y cerró de un portazo colérico. Los labios de la señorita Rospo se fruncieron aún más y las verrugas parecieron exudar un líquido angustioso. Echó una mirada en derredor, como diciendo Miren qué mal me trata, y entró en el despacho del contador Löwe. Después se oyó la voz estrepitosa del contador, pero no se oyeron sus palabras. Era un rugido difuso y sordo que estremecía las paredes y los vidrios sin transmitir significados: en vano pararon la oreja el señor Agnello y los cuatro empleados. El terremoto era interrumpido cada tanto por los grititos agudos de la señorita Rospo. Pero seguía creciendo, multiplicándose en sus propios ecos, invadiendo hasta el último rincón de la oficina, rebotando en los muebles, en las máquinas, en los oídos de los empleados, y haciéndose repentinamente inteligible: ¡Lo digo yo y basta! Un instante después, la señorita Rospo abandonaba —derrotada, roja, deshecha, los globosos ojos llenos de lágrimas— el despacho del contador Löwe. Tomó la cartera como quien se aferra a un salvavidas, y se metió en el baño de damas. Luego salió con la cara lavada, los ojos enrojecidos y los labios más fruncidos que nunca.

El silencio era total. Entonces el señor Ophis dejó caer, con su modulación precisa y filosa, las dos palabras que interpretaban exactamente la opinión general: ¡Maldito abusador! El señor Agnello hizo como que no lo había oído y, al mismo tiempo, advirtió que la señora de Gozque —se hallaba enemistada con la señorita Rospo por el derecho, aún en discusión, de utilizar la máquina de escribir más moderna— parecía ligeramente feliz. Quién sabe si luego no “pondría en conocimiento” del contador Löwe que el señor Ophis había dicho tal y tal cosa… y que el señor Agnello había guardado un silencio aprobatorio o, al menos, indiferente… ¿No convendría, aunque fuera para guardar las apariencias, amonestar con severidad al señor Ophis, de modo que la señora de Gozque —de modo que el contador Löwe—comprobase que, en efecto, el señor Agnello, no toleraba que…? Ahora que el señor Agnello recapacitaba, hundiendo su mano derecha en el abundante y blancuzco pelo rizado, el contador Löwe no trataba tan mal a la señora de Gozque como a la señorita Rospo, por ejemplo. Y eso a pesar de que la señora de Gozque era la empleada más torpe y desmemoriada de la oficina. Bien pudiera ser una espía, una suerte de agente secreto del contador Löwe, metida como una cuña entre las huestes del señor Agnello.

Maldito abusador, había dicho el señor Ophis, como quien piensa en voz alta, y había continuado absorto en su trabajo. A este no le importa nada de nada, pensó el señor Agnello, queriendo significar, estrictamente, que al señor Ophis no le importaba demasiado el contador Löwe. En efecto, con olímpica indiferencia, con dignidad, con silencios, con irresponsabilidad (sobre todo con irresponsabilidad: el señor Ophis tenía veintitrés años, y era soltero), el señor Ophis solía poner un enérgico y helado dique a los ímpetus desbordantes del tumultuoso contador Löwe.

En verdad —y aunque parezca increíble, de acuerdo con el puesto que cada uno ocupaba en la empresa—, había en el señor Ophis superioridad sobre el señor Löwe.

Ante todo, una superioridad de tipo físico, advertible a simple vista. El contador Löwe ostentaba —esa era la palabra— un aspecto caótico como de elementos que quisieran huir de su núcleo: el pelo largo, rubio y alborotado, siempre en ebullición; la cabeza enorme; los bigotes inquietos; el saco desabotonado; la corbata volandera; las uñas largas.

En cambio, el señor Ophis —cabello corto, oscuro y engominado; cara blanca (acaso pálida), cuidadosamente rasurada; mentón triangular; saco ceñido; camisa impecable; corbata inmovilizada— era estricto y concentrado: en él todo estaba donde debía estar. Y su palabra… Esa era su mejor arma: su palabra salía lenta, precisa y filosa como una daga. El señor Agnello juzgaba ahora ingenio lo que antes había calificado de lengua viperina.

(Porque, claro, ahora convenía olvidar ciertas réplicas mordaces del señor Ophis dirigidas al señor Agnello, que registraba en la empresa una antigüedad de veintitrés años y veintiséis días, y que, por ende, ya se hallaba en la empresa cuando el señor Ophis no era sino un bebé… Pero, en fin, ya no era cuestión de dejarse arrastrar por pequeñeces. Había que demostrar espíritu amplio, y el señor Ophis era el hombre indicado para militar en la rebelión, a las órdenes —desde luego— del señor Agnello.)

—Señor Ophis —le dijo en la calle—. ¿A usted no le parece que los desplantes del contador Löwe están pasando de castaño oscuro?

El señor Ophis pensaba que, en efecto, así era.

—¿Vio qué barbaridad lo que ocurrió con la señorita Rospo?

El señor Ophis lo había visto, en efecto.

—¿Qué le parece si viene conmigo a casa a tomar un café y pensamos qué podemos hacer para terminar con esto?

Al señor Ophis le parecía bien.

—¿Usted tiene coche, señor Ophis?

—No.

—Entonces me permitirá que lo lleve en el mío —el señor Agnello se sentía un poco incomodado por la parquedad del señor Ophis; para provocar una respuesta, agregó—: Es ese coche gris. ¿Qué le parece?

—No sé: no entiendo de automóviles.

Ya en el auto, el señor Agnello se propuso no abrir la boca hasta que no hablara el señor Ophis. A las dos cuadras dijo:

—Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo. Tenemos que terminar con este estado de cosas de una buena vez.

—Una verdadera vergüenza —consintió el señor Ophis.

—Yo —prosiguió, reviviendo, el señor Agnello—, un hombre con veintitrés años y veintiséis días en la empresa, no tengo por qué tolerar las arbitrariedades de ese señor.

—Yo hace apenas dos años que estoy en la firma, pero igual me tiene harto.

—¿Usted llegó a conocer al señor Cavalo?

—Dos o tres meses.

—¡Qué diferencia…! —se exaltó el señor Agnello—. El señor Cavalo era todo un señor, un caballero. ¿No le parece?

—No sé.

—Eh, pero no va a comparar al señor Cavalo, que era todo un caballero, con este energúmeno del contador Löwe.

—No sé —repitió el señor Ophis, y agregó, como para sí—: Yo los desprecio a todos por igual.

Aunque se le escapaba el significado íntimo de aquella frase y, desde luego, no estaba de acuerdo con ese modo de pensar, la verborragia del señor Ophis dio nuevos ánimos al señor Agnello:

—Hace dos meses y catorce días que no le dirijo la palabra. Sí, no, buenos días, buenas tardes, muy bien, entendido, pero nada más. Si me pregunta, le contesto. Si no, no le hablo.

—Yo nunca le sonrío. ¿Se dio cuenta? —dijo el señor Ophis.

—No —se sorprendió el señor Agnello.

—Usted es muy poco observador. Después no se queje.

El señor Agnello quedó unos instantes perplejo:

—¿Cómo? —pestañeó.

—Digo que usted es muy poco observador. Después no se queje. Y trate de prestar atención cuando le hablo, porque no me gusta andar repitiendo las cosas.

La mente del señor Agnello aún andaba en las frases anteriores:

—Perdón. ¿Después no me queje de qué?

—De que lo nombren jefe al contador Löwe. Él es una pésima persona, pero es un sujeto inteligente. Fíjese en que no se le escapa nada. En cambio usted, dentro de sus limitaciones, es más o menos un buen tipo. Pero medio dormido…, un individuo de pocas luces…

El señor Agnello experimentó una suerte de vértigo. En busca de otro tema, dijo:

—Me quedó grabada la cara de la pobre señorita Rospo, congestionada por la pena.

—Por la pena, no —corrigió el señor Ophis—. ¿Pena de qué iba a tener? Congestionada de indignación estaba.

El señor Agnello dejó escapar un breve tch.

—Una mujer furiosa es una buena aliada —añadió el señor Ophis—. ¿No le parece, señor Agnello, que deberíamos contar con ella?

El señor Agnello pensaba exactamente lo mismo. Pero dijo:

—No creo. No nos serviría de nada… ¿Usted sabe su dirección?

—Sí, pero ahora no creo que la señorita Rospo nos sea útil.

—A mí me parece que sí, que nos será útil —dijo el señor Agnello—. Usted no imagina qué buena aliada es una mujer furiosa.

—¿Cómo no voy a imaginarlo, si eso se lo dije yo hace un segundo?

—Yo vivo en Belgrano, en Arcos y Mendoza —el señor Agnello fingió no haber oído—. Tengo entendido que la señorita Rospo no vive lejos de aquí. ¿Usted tiene anotada la dirección exacta?

—No necesito anotar nada. Mi memoria es infalible: Lacroze 2983.

La irritación iba venciendo al señor Agnello.

—¿Por qué no me la dijo antes? Ahora vamos a tener que retroceder. ¿Qué dirección dijo?

—¿Ya la olvidó? Qué poca memoria. Lacroze 2983. Lacroze se escribe con zeta. Le digo, porque sé que a usted muchas veces le patina la ortografía que da miedo.

—Usted es un insolente. No olvide con quién está hablando.

—Discúlpeme, señor Agnello, no quise ofenderlo.

El señor Agnello cobró alas:

—Ni al contador Löwe le permito cosas así. Mucho menos a un mocoso como usted.

—Ahora el que ofende es usted —señaló el señor Ophis.

—Tiene razón. Estamos nerviosos por ese crápula de Löwe, y no sabemos lo que decimos.

—Usted no sabrá lo que dice —especificó el señor Ophis—. Yo sí.

El señor Agnello detuvo el automóvil.

—Bájese inmediatamente —ordenó—. No quiero saber nada más con usted, que es un mocoso pedante e insolente.

El señor Ophis miró hacia afuera:

—¿Me va a dejar aquí, señor Agnello? ¿Tan lejos de casa, y con este frío? Voy a tener que meterme en ese café y, para entretenerme, voy a redactar una interesante nota dirigida al contador Löwe.

—¿Dónde vive, señor Ophis?

—En Adrogué.

—Ah, aquí no más. ¿Puedo acercarlo, señor Ophis?

—Sí, pero apurate, que se me enfría la sopa. ¿Tenés un cigarrillo?

—Sírvase, señor Ophis.

Rubén Hernández

Ela Urriola Panamá

Christopher Valladares Mondragón

Ramón Valle Muñoz

Julio Alberto Valtierra

Veselko Koroman Croacia

Paloma Flores Pérez

Dibujo

Fotografía

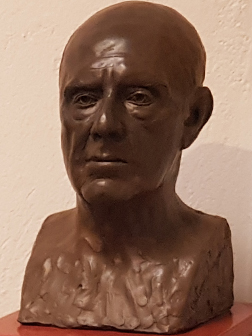

Fotografía

Paulina García, fotografía

Juan Castañeda Jiménez